Traduction Françoise Lopez

Le 10 décembre 1898, les représentants de l’Espagne et des États-Unis apposaient leur signature sur ce qu’on appelle le « traité de paix entre l’Espagne et les États-Unis d’Amérique » qui mit fin officiellement à l’état de guerre entre les deux pays qui avait débuté en avril de cette année-là, quand le Gouvernement des États-Unis était intervenu militairement dans le conflit que les Cubains avaient avec le régime colonial espagnol.

Cette signature concluait un long processus de démarches diplomatiques commencé bien avant que les négociateurs ne se réunissent pour la première fois dans un salon du ministère français des affaires étrangères, le samedi 1er octobre 1898. Précédemment, le 12 août, avait été signé à Washington par le secrétaire d’État des États-Unis, William R. Day, représentant le Gouvernement de son pays et par l’ambassadeur de la République Française dans la capitale des États-Unis, Jules Cambon, investi des pleins pouvoirs par le gouvernement espagnol, pour qu’il le représente, un protocole d’armistice. Ce document établissait que chacune des parties belligérantes -comprenez l’Espagne et les États-Unis–devait nommer cinq représentants pour mener à bien des conversations de paix et que celles-ci auraient lieu dans la capitale française.

Le jour fixé, après l’échange des lettres de créance, la conférence a commencé son travail. Ni cubain, ni Philippin, ni portoricain n’ont été invités à envoyer des représentants à ce conclave où allait se décider le destin de leur pays et de leur peuple. L’exclusion mise en pratique par le général Shafter à Santiago de Cuba et par l’amiral Dewey et le général Merrit à Manille se poursuivait à Paris. Le Gouvernement de Washington n’était pas prêt à permettre d’interférence dans ses plans impérialistes d’expansion et celui de Madrid se vengeait de ses anciens sujets qui faisaient sécession. Le docteur Felipe Agoncillo, représentant envoyé par la république des Philippines récemment constituée, ne fut pas admis à la conférence et les délégué de l’Espagne et des États-Unis ne tinrent pas compte de son avertissement disant que les résolutions qui seraient prises et qui ne reconnaîtraient pas l’indépendance des Philippines ne serait pas valides.

« Les conditions dans lesquelles l’Espagne avait accepté le « cessé le feu », imposé par les États-Unis et l’attitude de ceux-ci lors de l’occupation de Santiago de Cuba et de Manille faisaient présager que les négociations d’une paix définitive ne donneraient à l’Espagne d’autre possibilité que de liquider, en faveur des États-Unis, les restes de son empire colonial. »

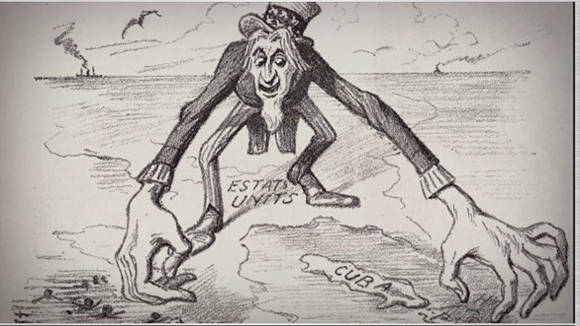

Une chose est claire même avant que les travaux de la conférence ne débutent : les États-Unis tenaient les rênes de la situation et pouvaient obtenir tout ce qu’ils voulaient, alors que l’Espagne était vaincue militairement, sans défense et en banqueroute financière. Dans ces conditions, plus qu’un accord, ce traité a été le « dictat » du vainqueur.

Dès la première réunion de la conférence de paix, les États-Unis ont fait connaître leur position inflexible concernant l’occupation de Cuba et la session de Porto Rico. La délégation espagnole a alors dirigé ses efforts vers le fait de transférer aux États-Unis avec la souveraineté de Cuba, ce qu’on appelait la « dette cubaine » (des obligations financières souscrites par l’Espagne avec des particuliers pour financer le Gouvernement colonial de Cuba, ce qui incluait les dépenses de guerre) qui se montait à 456 000 000 de dollars. À ces propositions, le Gouvernement des États-Unis a répondu fermement qu’il ne reprendrait aucune dette.

Le problème suivant fut l’avenir des Philippines. Le protocole d’armistice signé le 12 août avait aplani le destin de l’archipel jusqu’à la signature du traité de paix. Le 31 octobre, la délégation des États-Unis a exigé la totalité de l’ensemble des îles. Les 20 000 000 de dollars offerts comme compensation ont permis de « sauver la face » des représentant espagnols.

Les demandes espagnoles concernant l’option de national, la reconnaissance des contrats et des obligations et la désignation d’une commission internationale qui enquête sur le naufrage du croiseur « Le Maine » ont été rejetées.

Les choses étant ainsi, le premier article du traité de paix disait que l’Espagne renonçait à toute souveraineté et à toute propriété sur Cuba qui serait dorénavant occupée par les États-Unis. Par l’article deux, l’Espagne cédait aux États-Unis l’île de Porto Rico et les autres îles sous sa souveraineté dans les Indes occidentales (comprenez les Antilles) et l’île de Guam, dans l’archipel des Mariannes ou Ladrones Et par l’article trois, l’Espagne échangeait l’archipel connu comme îles Philippines avec les États-Unis qui paieraient à l’Espagne la somme de 20 000 000 de dollars.

Pendant la guerre, le président des États-Unis, William McKinley, avait été écrit la note suivante sur une feuille de papier : « Pendant que nous faisons la guerre et jusqu’à sa conclusion, nous devons maintenir tout ce que nous avons obtenu. Quand la guerre sera terminée, nous devrons conserver tout ce que nous voudrons. » Le traité de Paris a incarné les préceptes de cette politique expansionniste. Les États-Unis émergeaient en tant que grande puissance. Le chef de la délégation des États-Unis, William, R. Day, dans un câble destiné au président, lui disait avec enthousiasme que le travail de sa délégation avait apporté aux États-Unis, « un patrimoine considérable. »

C’est ainsi qu’a été décidé l’avenir de nos pays et de nos peuples, qui devaient continuer à lutter pour leur indépendance et pour leur souveraineté. Porto Rico, 125 ans après, continue à être une colonie des États-Unis, les Philippines n’ont vu leur indépendance reconnue qu’en 1946.

En ce qui concerne Cuba, le sacrifice de notre peuple pendant 30 dures années de guerre et de sacrifice de plusieurs dizaines de milliers de patriotes qui ont donné leur vie à la cause vaincue de l’indépendance a été jeté à terre de cette façon. Un ensemble de facteurs a conduit les États-Unis à établir à Cuba le modèle néo-colonial et ses vices. À la « république » issue de l’occupation des États-Unis et sanctionnée par le traité de Paris, on a imposé dans sa Constitution un appendice (qu’on appelle l’amendement Platt) approuvé par le Congrès de Washington, qui en fait un protectorat et l’attache économiquement aux États-Unis par un ensemble de traités qu’on appelle par euphémisme « de réciprocité », signés ensuite. Se libérer de cette tutelle définitivement allait coûter à notre peuple 60 longues années de lutte et de sacrifices.

Source en espagnol :